ARTIKEL

Sven Grunert zeigt mit „Faust01 – Fragmente23“ im Kleinen Theater in Landshut eine eigenwillige, stimmige Inszenierung von Goethes Klassiker

Goethe und Grunert. „Faust01 – Fragmente23“. Roadmovie im Rottenkolber Stadel. Wenn im Kleinen Theater zu Landshut der Intendant höchstselbst den Klassiker aller Klassiker inszeniert, stellen sich spannende Fragen. Man ahnt als Besucher, dass die wenigsten davon einer einfachen Antwort zugänglich sind und dies ganz im Sinne des Regisseurs ist. Und des Großdichters sowieso, der vor bald zwei Jahrhunderten im Gespräch mit Eckermann gesagt haben soll: „Welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern gesucht? – Als ob ich das selber wüßte und aussprechen könnte. […] Je inkommensurabler und für den Verstand unfaßlicher eine poetische Produktion, desto besser.“

Es beginnt ja schon vor der Premiere. Erstaunt nimmt man zur Kenntnis, dass sich Grunert für sein die Spielzeit eröffnendes Stück „Philosophische Beratung“ ins Haus geholt hat (in Person der Leipziger Expertin Konstanze Caysa, die unter anderem Vorträge über Hegel und Nietzsche zu halten pflegt). Sven Grunert, dieser sperrige Theatermacher, ewige Lebensergründer, notorische Allesdurchdenker und -hinterfrager, engagiert externen Sachverstand? Klingt interessant – und scheint die Aussicht auf intellektuellen Overload, wie er bei „Faust“ fast unweigerlich zu befürchten ist, nicht zu schmälern.

Aber keine Sorge. Der Regisseur findet einen stringenten Weg, der unter anderem darin besteht, die Schwere und Undurchdringlichkeit des Stoffes mit einer „radikalen Strichfassung“, wie er sie selbst bezeichnet, zu brechen.

Es gibt auch Lacher. Wer sich daran erinnert, dass Peter Stein einst eine 22-stündige „Faust“-Aufführung auf die Bühne gestellt hat, weiß es zu schätzen, wie das uneingeschränkt ambitionierte und doch punktuell leichthändige Landshuter Stück etwa mit der Dauer eines Fußballspiels auskommt.

Zu erleben ist eine hochkonzentrierte Ensembleleistung – und doch: Einer überragt die anderen. Johannes Meier legt ein einigermaßen sensationelles Debüt am Kleinen Theater hin. Der 39-jährige Thüringer gibt einen verdammt, verdammt coolen Mephisto. Je länger das Stück dauert, umso mehr dominiert die Darstellkunst Meiers, der auf der Bühne sein Spiel mit Faust treibt und situativ flankierend so etwas wie Schabernack mit dem Publikum.

Am stärksten ist er in leisen, auch wortlosen Momenten; bisweilen strahlt er mit sparsamer, perfekt dosierter Mimik mehr Präsenz aus als sein angestrengt deklamierender Kollege daneben. Mit Hausroutinier Andreas Sigrist ist die Titelrolle grundsolide und überraschungsarm besetzt; ein Gewinn ist die mehrschichtige Interpretation der Greta durch Nicola Trub.

Und dann ist da die Technik. Fünf Echtzeitkameras und teils spektakuläre Projektionen kommen in der ja doch eher engen Räumlichkeit zum Einsatz. Wird hier übermotiviert mit Hokuspokus gewedelt, der dem good old Kleinen Theater womöglich seinen speziellen Charme raubt?

Auch hier: Entwarnung. Video und Co. sind im „Faust“ gerade kein Selbstzweck, vielmehr das Mittel der Wahl, um nicht nur feine Übergänge zu schaffen, sondern zudem Sequenzen von besonderer Poesie. Das Kleine Theater wird größer und bleibt sich doch selbst treu.

Grunert und Goethe, das ist ein gutes Match. Obschon der erstgenannte den zweiten „durchaus sehr kritisch“ sieht, wie der Rede des Intendanten auf der Premierenfeier zu entnehmen war. Wie der Blick wohl umgekehrt ausfiele ? Nimmt man das eingangs erwähnte Goethe-Zitat als Maßstab, mag man davon ausgehen, dass der Dichterfürst nicht ohne Wohlgefallen auf das Landshuter Stück schauen würde.

Freischwebende Spekulation, das. Ungleich konkreter dagegen die These, dass nicht viele hiesige Theaterbesucher sich jener Magie entziehen können, die Grunerts Inszenierung von den ersten Minuten an entfaltet. Diese werde noch unten im Foyer gespielt, bevor sich Schauspieler und Publikum unter Glockengeläut auf den Weg zum Bühnenraum im ersten Stock machen. Das ist: großes Theater.

Michael Stolzenberg, Landshuter Zeitung, 2. Oktober 2023

Das kleine theater – Kammerspiele Landshut feiert sein 30-jähriges Jubiläum

Intendant Sven Grunert führt es in die Zukunft

Eigentlich könnte Sven Grunert auf 50 Jahre Theaterleitung zurückblicken, denn schon als Zehnjähriger gründete er seine erste Bühne: ein Vorhang, darauf eine lächelnde Sonne und ein Bretterboden. Vielleicht hat ihm sein Vater, der Landtagsabgeordneter in Baden-Würtemberg war, die Kunst der Rhetorik mitgegeben. In jedem Fall gelingt es dem Intendanten des kleinen theaters stets, durch seine Überzeugungskraft und sein Charisma, Menschen mitzureißen und in seinen Kosmos, der durchaus nicht unpolitisch, aber doch vielmehr poetisch, provokant und sinnlich erfahrbar ist, einzubeziehen. Die Krisen haben es der Kulturszene in den vergangenen Jahren nicht eben leicht gemacht, doch an Energie und Engagement mangelt es keinesfalls: „Weltoffenheit ist der größte Feind aller Diktaturen. Ja. Ich glaube, dass etwas bleibt von dem, was wir auf der Bühne zeigen. Ich glaube an die Kraft des Theaters und an die Kraft der Poesie, an den Zauber des Augenblicks und an die Verwandlung und Transformation, die der Vorhang verspricht, solange er aufgeht“, sagt Grunert.

Er begann seine künstlerische Arbeit als Liedermacher, Texter und Rezitator. Nach einem Volontariat im Printbereich erhielt er seine künstlerische Ausbildung an der Schauspielschule Bochum und sein Regiediplom an der Theaterakademie Ulm. Sein eigenes Stück „Fetzer, ein Stück Jugend“ wurde 1988 am Theater Ulm uraufgeführt. Nachhaltig geprägt hat ihn seine Assistentenzeit bei Giorgio Strehler am Piccolo Teatro di Milano, einem herausragenden Künstler der europäischen Theatergeschichte, der durch sein Studium der Ausdrucksformen der Commedia dell`arte mit komplexen Interpretationen des klassischen Stückekanons überraschte. Auch bei dem Autor, Schauspieler und Regisseur Ken Campbell am Royal National Theatre in London hat Grunert assistiert. In Luxemburg begann er 1990, seine eigenen Ideen zu realisieren als Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Centre d´expression théâtrale.

Zwei Jahre später macht er Halt in Landshut, eigentlich nur für die Inszenierung eines einzigen Stücks. In der einstigen Herzogsstadt, wo auf der Burg Trausnitz noch die einsturzgefährdete Narrentreppe mit lebensgroßen Figuren aus der Commedia dell´arte von einstiger Größe erzählte, begann die fahrende Truppe um Grunert mit den Proben zu „Liebe Jelena Sergejewna“ von Ljudmilla Rasumowskaja in einem Hinterhof in der Neustadt. Die Bühne war kaum größer als ein Badetuch. Das Experiment gelang. Das Publikum tobte. Die Arbeit in der freien Szene faszinierte. Während in den 1990ern ein Theaterhaus nach dem anderen schließen musste, baute das kleine theater unter städtischer Obhut ein neues. Die künftige Wirkstätte sollte der nach den Vorstellungen der Künstler sowie unter den Auflagen des Denkmalschutzes umgebaute gotische Rottenkolber Stadel werden. Seit 25 Jahren entstehen hier Gegen-Welten der Magie des Lichts, der Dramen von der antiken Antigone bis zum Gegenwartsstück. Das Publikum darf sich am 7. Januar auf die Premiere von „Oleanna“ freuen. Außerdem ist eine emotional-assoziative Annäherung an Johann Wolfgang Goethes „Faust“-Stoff geplant. Und auch die nächste Generation kommt zum Einsatz. Sarah Grunert stellt ihr Hörbuch für Kinder vor: „Bea Beutelratte will sich fledermausen“ über eine abenteuerliche Wanderschaft „auf der Suche nach den Künstlern der Lüfte“.

Eva Maria Fischer, Magazin Lichtung, 2023/1

1998: Der Rottenkolberstadel wird als neue Spielstätte des Kleinen Theaters eröffnet

(rn) „Wir schließen keine Theater, wir bauen neue“, heißt es bei der feierlichen Eröffnung des Kleinen Theaters im Rottenkolberstadel. Zahlreiche Ehrengäste bilden das erste Publikum in dem ehemaligen Lagerhaus aus dem 17. Jahrhundert. Den ehemaligen Brauereistadel hatte die Stadt Landshut 1988 erworben. Eine Antiquität, die man sich geleistet habe, „denn schließlich haben viele Antiquitäten zuhause“, sagt Oberbürgermeister Josef Deimer in seiner Eröffnungsansprache. Allerdings habe sich das Gebäude in einem äußerst ruinösen Zustand befunden. Man sei mehrfach schon auf dem Weg gewesen, aufzugeben.

Doch dann habe es sich als Glücksfall ergeben, dass sich ein Team engagierter Experten um das Projekt gesammelt habe: von Professor Julius Rehm über die Architekten Hild und Kaltwasser sowie Dionys Ottl, die Fachleute im Bauamt bis zu den Handwerkern, wie Deimer erläutert. Theater sei nicht gleichbedeutend mit den millionenschweren Burgen der Bühnenkunst in Berlin, Hamburg oder München, sagt der Oberbürgermeister. Sondern „womöglich da am wichtigsten, wo es diejenigen in seinen magischen Bann zu ziehen vermag, denen es normalerweise unverständlich, überflüssig und zu teuer erscheint“. Architekt Andreas Hild beschreibt seinerseits, dass es völlig unmöglich erschienen sei, dass eine Stadt heute noch ein Theater subventioniere, der Denkmalschutz sich nicht mit Grausen abwende, der Statiker einen Weg findet, um eine Bühne in einen Speicher zu platzieren, „und zu alldem der Brandschutz auch noch Ja sagt“. Nachdem sich aber erwiesen habe, dass das Unmögliche doch möglich sei, sei Landshut „die Kulturhauptstadt Deutschlands“, sagt Hild.

Die Sanierung des Rottenkolberstadels kostete 4,4 Millionen Mark, von denen die Stadt 1,8 Millionen selbst zu tragen hatte. Der größte Teil stammte aus der Städtebauförderung. Theaterleiter Sven Grunert erhält für seinen neuen Wirkungsort die Schlüssel aus der Hand des Oberbürgermeisters. Grunert dankt der Stadt für ihren Mut und schwärmt von „ganz neuen Kontinenten, ganz neuen Sehweisen“ und einer neuen Vision von Theater, die er hier verwirklicht sehe. Bei der Eröffnung lässt sich schon mal die Akustik testen, als einige Schauspieler Texte lesen und die „Stadtstreicher“, das Kinder-Streich-Orchester von Lajos Csibi, aufspielen sowie die Landshuter Businenbläser unter Leitung von Hermann Baier.

Landshuter Zeitung, 17. Mai 2023

Helmut Stürmer spricht lieber von einem Bühnenraum als von einem Bühnenbild. Denn er sieht seine Aufgabe darin, einen Raum neu zu schaffen, neu zu erfinden. Deshalb ist auch das erste, was er nach der Lektüre eines Theatertextes macht, die Anweisungen zu vergessen, die der Autor seinem Stück mitgegeben hat. Zunächst muss er eine eigene Welt erfinden, um sie mit den Notwendigkeiten des Raums und mit der Inszenierung zu konfrontieren; er muss dem Regisseur einen Vorschlag machen, wie die Bühnenwelt aussehen könnte, in der das Stück angesiedelt ist. In der gemeinsamen Zusammenarbeit verändert diese Welt sich dann schrittweise, wird dem Gedankengang des Regisseurs den Raumverhältnissen angepasst, und als Bühnenbildner entwickelt Stürmer dafür schließlich eine individuelle Ästhetik.

Schön zu sehen ist das derzeit in Sven Grunerts Inszenierung des Marlene-Haushofer-Romans „Die Wand“ im Kleinen Theater Landshut. Stürmer hat es vermieden, mit naturalistischen Elementen ein Alpenszenario herzustellen, etwa die Jagdhütte oder die Waldschlucht als Schauplatz der Erzählung abzubilden. Stattdessen stellt er ein symbolisches Gefängnis auf die spärlich ausgeleuchtete Bühne, das zugleich Schutzraum ist und Isolation signalisiert. In diesem Raum spielt sich das Seelendrama ab, das Grunert aus dem Romantext gefiltert hat.

Stürmer sieht den „psychologischen Raum“

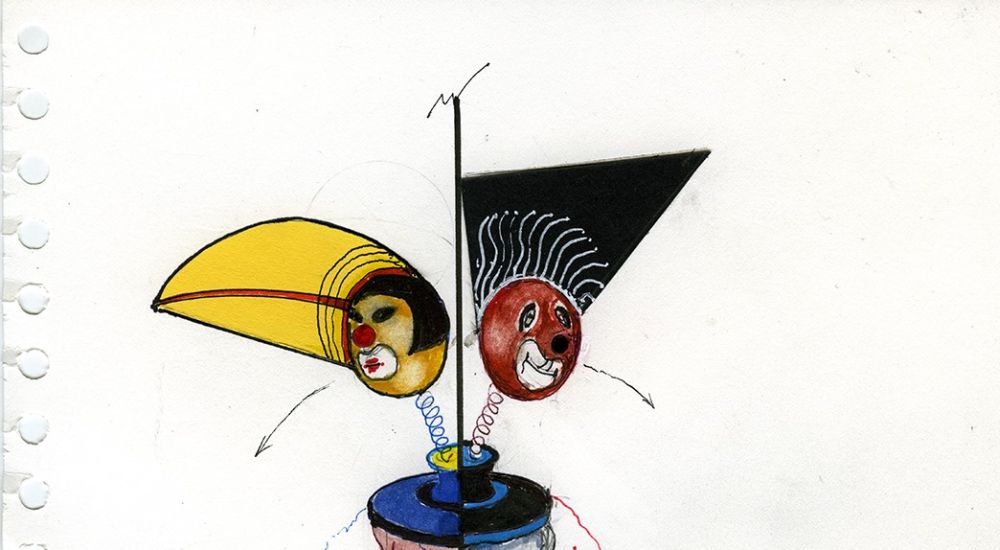

Dass auch seine Bühnenentwürfe immer wieder Metamorphosen durchmachen, zeigt Helmut Stürmers Ausstellung im Kleinen Theater. Bis Ende März begegnet man hier einer Reihe von Ideenskizzen, unter denen sich auch viele Entwürfe zu Landshuter Produktionen finden. Diese Skizzen sind laut Stürmer vom Raum bereits vorgegeben: „Jeder Raum hat eine geahnte Geschichte“, gibt er sich überzeugt, weshalb er den Bühnenraum auch als „psychologischen Raum“ betrachtet. Seiner Ansicht nach steckt die Konzeption einer Inszenierung mitten im Raum, und gemeinsam mit dem Regisseur versucht er, sie zu entdecken und sichtbar zu machen. Beim Betrachten seiner Entwürfe kann man mitverfolgen, welche Gedankengänge zu den Bühnenbildern für „Die Glasmenagerie“, für „Endstation Sehnsucht“ und Brechts „Dreigroschenoper“, für Sophokles’ „Antigone“ und Shakespeares „Sturm“ sowie zahlreiche weitere Inszenierungen im Kleinen Theater führten. Die Zeichnungen sind das einzige, was von Stürmers Arbeit bleibt: „Das Bühnenbild ist eine Architektur der Vergänglichkeit. Wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann wird es vernichtet.“ Umso erfreulicher ist es, dass die Landshuter Retrospektive auch reichlich mit Skizzen zu opulenten Kostümen und farbenprächtigen Bildern des Malers Helmut Stürmer ausgestattet ist.

Ein Höhepunkt: die Collagen zu Szenen und Figuren aus Alfred Jarrys skurriler Komödie „König Ubu“, die Stürmer für das Theater Bukarest anfertigte und mit satirischen Anspielungen auf die korrupte rumänische Politikerkaste versah. Daneben sieht man überbordend phantasievolle Kostümbilder, traditionell anzuschauen und individuell konzipiert für jede einzelne Figur. Entworfen wurden sie für eine Opern-Uraufführung beim Glyndbourne-Festival in England. Nicht weniger schön: Stürmers Serie von „Burra-Puppen“, entstanden für eine Aufführung von Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“. Dabei handelt es sich um kunstvolle Coppelia-Bilder, aus denen auch ein Büchlein entstand, in dem der Dichter Niki Wolcz Stürmers Zeichnungen mit „optophonetischen Gedichten“ kommentiert. Mit dem rumänischen Nationalpreis (für Stürmer bereits der fünfte in dieser Kategorie) ausgezeichnet wurde der Bühnenraum für die dramatisierte Marquez-Novelle „Erendira“ am Deutschen Theater Temesvar.

Die Ausstellung zeigt Szenen-Skizzen zu der ebenso unglaublichen wie traurigen Geschichte der einfältigen Erendira und ihrer herzlosen Großmutter, 1972 geschrieben vom kolumbianischen Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez. Wer aus den hinreichend bekannten Gründen derzeit eher ungern außer Haus geht, kann sich in einer Aufzeichnung des Fernsehsenders Arte auf Youtube einen Eindruck von Stürmer-Kostümentwürfen verschaffen, die er für die Opera Nancy schuf. In der Barockoper „Artaserse“ von Leon Vinci versah er fünf Countertenöre mit opulenten Outfits. Die dazu gezeichneten Figurinen hängen im Original an den Wänden des Kleinen Theaters. Mit seinen während der Pandemie geschaffenen Gemälden knüpft Stürmer schließlich noch an das verbreitete Phänomen an, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter, vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Auf seinen gemalten Arbeiten sind es große bunte Flecken, in denen er Visionen sichtbar macht und sie als Fragmente aus den Farben herausholt. Drei großformatige Bilder dominieren damit das Foyer.

Hannelore Meier-Steuhl, Landshuter Zeitung , 19. Februar 2022

Maximaler Minimalismus

Das Kleine Theater Landshut: „Die Wand“ von Marlen Haushofer.

Für die Theater müssen sich die Monate des zweiten Lockdowns angefühlt haben wie das permanente Anrennen gegen eine undurchdringliche Wand. Da wurden Proben abgehalten und immer wieder neue Premierentermine angesetzt, doch die Rückkehr zum Spielbetrieb musste angesichts nicht abebben wollender Corona-Wellen ein ums andere Mal…

Intendant Sven Grunert, Intendant des Kleinen Theaters Landshut, und Schauspielerin Julia Koschitz, hatten den Plan, Marlen Haushofers Roman„Die Wand“ für die Bühne zu bearbeiten, bereits im Sommer letzten Jahres geplant, also schon nach dem ersten Lockdown. Doch aus der für Herbst 2020 geplanten Premiere wurde nichts. Sie konnte erst ein geschlagenes Jahr und vier Terminverschiebungen später stattfinden.

Die Gründe für die Wahl des Stoffes liegen auf der Hand. Alleinsein und Isolation sind zentrale Themen des 1963 erschienenen Buches – mithin Erfahrungen, die viele Menschen während der staatlich verordneten Häuslichkeit in der Corona-Krise machen mussten.

Haushofers namenlose Ich-Erzählerin will mit einem befreundeten Ehepaar ein Wochenende auf einer Hütte im Gebirge verbringen. Ihre Bekannten brechen am ersten Abend noch mal kurz auf ins Tal, kehren jedoch nicht wieder. Als die Erzählerin sich tags drauf auf die Suche macht, versperrt ihr eine unsichtbare Wand den Weg. Auf unabsehbare Zeit auf sich selbst zurückgeworfen, richtet sie sich notgedrungen in ein Leben in der Bergwelt und in Einsamkeit ein. Ihre Aufzeichnungen bilden den Romantext.

Im Kleinen Theater Landshut hat Bühnenbildner Helmut Stürmer ein Häuschen auf die Spielfläche gestellt, das wie eine Kreuzung aus Gewächshaus und Käfig anmutet. Neben der Draht-Konstruktion stehen einige Gerätschaften: ein Kübel, eine Leiter, auch ein Paar Stiefel, außerdem ein Bildschirm, der fahle Live Close-Ups von Julia Koschitz zeigt, die im Inneren der Behausung auf einem Quader kauert, strähniges Haar, nur in Unterwäsche. Das Bild, das sich bietet, lässt an den österreichischen Entführungsfall Natascha Kampusch oder die Kellergefangene Elisabeth Fritzl denken. Doch Haushofers Roman ist weit mehr als ein Report aus der Gefangenschaft. „Geburt. Tod. Die Jahreszeiten. Wachstum und Verfall“, darum gehe es, notiert die Protagonistin einmal. Zurückgeworfen auf sich selbst, nur mit einer Hand voll Tieren als Gefährten, Wind, Wetter und dem Kreislauf der Natur ausgesetzt, findet sie zu einer inneren Freiheit, fügt sich, nein, nicht in ihr Schicksal, sondern in das, was man den natürlichen Gang der Dinge nennen möchte.

Der Roman verhandelt die ganz großen Themen, Grunerts klug gekürzte Adaption folgt ihm darin, ohne auf entsprechend große Gesten zu setzen. Im Gegenteil: Regisseur und Darstellerin sind ein enormes Risiko eingegangen, wagen maximalen Minimalismus. Von dem Würfel, auf dem Koschitz anfangs sitzt, wird sie auch in den 70 folgenden Spielminuten nie aufstehen. Mehr Reduktion geht kaum. Statisch oder gar langweilig aber wirkt die Inszenierung nie. Die fernseh- und kinoerfahrene Schauspielerin („Der letzte schöne Herbsttag“, „Im Schatten der Angst“) vermag es, allein mit Mienenspiel und Sprachgestaltung die Fieberkurve der Figur vom Selbstverlust bis zur Selbstfindung zu durchmessen und das ganze Spektrum der Gefühle von Wut und Verzweiflung über Resignation und Gleichmut bis zu innerem Frieden und Erkenntnis-Euphorie auszuloten. Gleichförmiges Ticken einer Uhr und flächige Soundscapes, die wie ferne Erinnerungen an eine versunkene Welt hereinzuwehen scheinen, schaffen Atmosphäre. Mehr braucht es nicht für diesen atemberaubenden Theaterabend, der konsequent hinter der unsichtbaren vierten Wand bleibt. Fast wirkt es so, als würde Koschitz dieses grandiose Solo nur für sich selbst spielen. Und doch zieht sie das Publikum hinein in einen Sog, nimmt es mit auf die rauschhafte Reise ins Innere, wo sich in der Beschränkung (von der der Roman erzählt und die sich die Inszenierung auferlegt hat) unermessliche Gedankenfreiräume auftun.

Jetzt, da man es wieder lässt, kann das Theater Wände zum Einsturz bringen. Diese Aufführung ist der beste Beweis dafür.

Christoph Leibold, Theater der Zeit , Oktober 2021

Das kleine K spaziert durch den Altstadt und zelebriert die Wiedereröffnung!

Schon im Manifest des kleinen theaters Landshut heißt es: „Kultur ist die Grundlage für unsere Gesellschaft.“ Das soll mit einer Aktion am 12. Juni 2021 deutlich werden!

Theater ist Tun, Theater ist Handeln. Handeln kann sich nur da realisieren, wo es einen Raum offener Möglichkeiten gibt. Spielraum im öffentlichen Raum. Kultur zieht in die Stadt ein, wie das Leben in verliebte Herzen!

Eine leere Bühne ist ...

... wie die Leere im Kopf, die sich langsam füllt mit Träumen und Vorstellungen. Sven Grunert, Intendant des kleinen theaters KAMMERSPIELE Landshut, begibt sich in den anderen Raum, der Theater auch ist.

Sven Grunert, Intendant des kleinen theaters KAMMERSPIELE Landshut, führt einen inneren Monolog an der Grenze von Logik und Verstand. Dabei ensteht ein Raum voller Poesie und Erkenntnis darüber, dass Theater neue, andere Räume öffnen kann.

Eine Stätte der Schönheit?

"Eine leere Bühne ist eine Stätte der Schönheit, besonders am ersten Probentag, wenn noch nichts schiefgegangen ist", heißt es in George Taboris Theaterstück "Die Goldberg-Variationen". Soll heißen: Eine leere Bühne ist ein Ort der Verheißung, der Erwartung eines schöpferischen Urknalls, der den Raum mit Chaos füllt. Schöpfen heißt scheitern, aber im Scheitern liegt auch Schönheit. Frei nach Beckett: wieder scheitern, schöner scheitern.

Aber was, wenn Theaterleute, wie zurzeit, gar nicht proben, spielen und scheitern können? Wenn der Raum leer und das Chaos ausbleiben müssen? Noch immer sind die Theater wegen Corona geschlossen, nicht nur die großen Stadt- unter Staatstheater. Wir haben die Intendanten bayerischer Privattheater gefragt, wie sie den Leerstand und Leerlauf erleben: Sven Grunert, Gründer und Intendant am kleinen theater KAMMERSPIELE Landshut, Jochen Schölch, Gründer und Intendant am Metropoltheater München und Uwe Bertram, Intendant am Theater Wasserburg.

Biennale Niederbayern - April 2019

Von 5. bis 7. April 2019 ist das kleine theater – KAMMERSPIELE Landshut mit Performances, Musik, Lesungen, Think Tanks und der k-Aktion ÜBER/BRÜCKEN erneut zu einem Ort des Dialogs geworden. Biennale Niederbayern: offen, kritisch, horizontal. SPERR-tage jetzt!

Das kritische Volkstheater dient als ideale Spielfläche, um sich mit den Fragen und Debatten zu konfrontieren, die unsere Gesellschaft gerade bewegen. Der Namenspatron des Festivals, der niederbayerische Autor und Schauspieler Martin Sperr, steht dafür wie kein zweiter.

|  |

|  |

|  |

|

|

|  |

|  |

1. Reihe : Regierungspräsident Rainer Haselbeck, Bürgermeister Dr. Thomas Keyßner

2. Reihe : Eröffnung im Foyer, Josef Bierbichler

3. Reihe : Shlomit Tulgan mit Armin Langer und Anna Steinbauer mit Julia Weigl

4. Reihe : 2 x Ensemble vor dem kleinen theater mit Holzkünstlerin Martina Kreitmeier

5. Reihe : Leiter der Technik Jürgen Behl und Intendant Sven Grunert, vor dem Maxwehr

6. Reihe : 2 x Ensemble vor dem Maxwehr

-----

Über / Brücken : Die k-Aktion

Eine Performance im öffentlichen Raum

Auf zu einer neuen k-Aktion! Wir laden Sie herzlich ein zu einem Happening im öffentlichen Isar-Raum! Für Menschlichkeit und Toleranz, für Kultur als Floß, das uns alle trägt, für Konsens im Dissens! Ein Holz, aus dem wir alle sind. Die Säge angesetzt, zerfällt der Stamm in unzählige Scheiben, zersplittert und verliert jeglichen Zusammenhalt. Wir können neue Verbindungen schaffen und überbrücken Gegensätze. Wir setzen Zeichen. Vom Stamm zur Kette zu einer neuen Brücke!

Ein kollektives Experiment für eine gemeinsame Zukunft im Hier und Jetzt! Kommen Sie zum kleinen theater – KAMMERSPIELE Landshut, um gemeinsam mit uns zu sägen, zu schnitzen, zu bauen – die Isar vom einen zum anderen Ufer zu ÜBER/BRÜCKEN!

Auf zu neuen Ufern!

Mit Martina Kreitmeier und Ensemble-Mitgliedern des kleinen theaters – KAMMERSPIELE Landshut

Idee und Konzept: Sven Grunert

-----

Sperrigkeit genießen

Zweite Landshuter Sperrtage im Kleinen Theater begeistern das Publikum

Wenn Sven Grunert einlädt, dann weiß man, dass im Kleinen etwas Großes entstehen wird“, lobte Regierungspräsident Rainer Haselbeck den Intendanten am Freitag bei der Eröffnung der zweiten Landshuter Sperrtage im Kleinen Theater. Ganz im Sinne des kritischen Volkstheaters war von Freitag bis Sonntag bei der zweiten „Biennale Niederbayern“ wieder einiges geboten. Mit Lesungen, Gesprächen, einer Kunstaktion und vielem mehr feierte man den Begriff des „Überbrückens“ (unter anderem am Sonntag mit der gleichnamigen Kunstaktion). Das von Dramatiker Martin Sperr geprägte kritische Volkstheater befasst sich vor allem mit den Problemen der heutigen Gesellschaft, mit Ausgrenzung und Unverständnis. Mit den Sperrtagen wolle man sich mit diesen Problemen ein Wochenende „kritisch, realistisch und intellektuell“ auseinandersetzen, so Intendant Grunert bei seiner Rede zur Eröffnung.

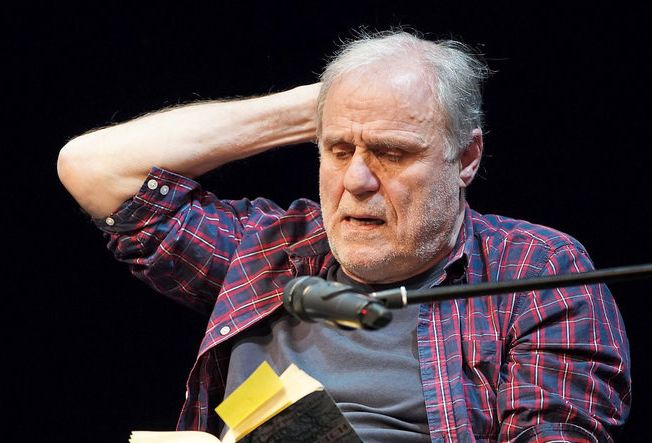

Lesung mit Josef Bierbichler

Schon im Vorfeld habe er viel Zuspruch sowohl von der Stadt als auch von der Regierung von Niederbayern bekommen. „Das hat mir das Gefühl gegeben, dass wir damit wirklich etwas für das Gemeinwesen tun“, so Grunert. Schon am Freitag, dem ersten Abend, ging die Eröffnung beinahe nahtlos in den ersten Programmpunkt der Sperrtage über: die Lesung mit Schauspieler Josef Bierbichler, der aus dem Roman „Zwei Herren im Anzug“ las. Doch damit nicht genug: An den folgenden beiden Tagen hielt das Programm noch allerlei anderes für die Besucher bereit, wie zum Beispiel das jüdisch-arabische Puppenmusical „Isaak und der Elefant Abul-Abbas“ am Samstag oder die Kunstaktion „Über/Brücken“, die seit Sonntag an der Isar zu sehen ist. Dank des großen Erfolgs, den die Sperrtage schon beim ersten und jetzt auch zum zweiten Mal feiern konnten, habe sich das Kleine-Theater-Team fest vorgenommen, die Sperrtage künftig immer im Zweijahresrhythmus abzuhalten, sagte Grunert. Wer also die Sperrtage dieses Mal noch verpasst hat, kann sich schon auf das nächste Mal 2021 freuen.

-fra-, Landshuter Zeitung, 8. April 2019

-----

Sperr-Tage bauen Brücken

Der dreitägige Kultur-Marathon im Kleinen Theater provozierte zum Nachdenken

Waren sie sperrig die Sperr-Tage im Kleinen Theater, die von Freitag, 5. April, bis Sonntag, 7. April, gingen? Die Antwort ist ein klares Ja. Mit Anspielung auf Martin Sperr, dem niederbayerischen Querdenker, der in seiner Heimat nie die Anerkennung fand, die sein Denken verdient hätte, entwickelte Intendant Sven Grunert vor drei Jahren ein überzeugendes Konzept, um Dialoge in Gang zu bringen. 160 Baumscheiben – von Martina Kreitmeier gesägt und miteinander wie zu einem Trampelpfad über die Isar verbunden – symbolisieren derzeit unterhalb vom Maxwehr, dass wir Menschen alle aus einem Stamm sind.

Mit Josef Bierbichler und seiner Lesung aus seinem Roman „Mittelreich“ und dem daraus abgeleiteten Drehbuch „Zwei Männer im Anzug“ war der Auftakt extrem publikumswirksam. Unterhaltsam, gespickt mit persönlichen Kommentaren schilderte Josef Bierbichler die Umwandlung vom Roman in ein vierstündiges Drehbuch und schließlich in ein marketingmäßig erzwungenes zweites Drehbuch im 135-minütigen Standardformat. Lesend, singend, erzählend zog er das Publikum in den Bann seiner Familienchronologie, in der sich 70 Jahre deutsche Geschichte spiegeln. Er erklärte die Metaphern des Films, in denen sich Opfer und Täter, Schuld und Vision in ihrer Komplexität enthüllen. Entsprechend begeistert reagierte das Publikum bei der Filmpräsentation. Im Gespräch, von Kulturjournalist und Theaterkritiker Christoph Leibold fundiert moderiert, offerierte sich Josef Bierbichler als Künstler ganz im Geist von Martin Sperr, den er mit Oskar Maria Graf, Achternbusch und Fassbinder zu den großen geistigen Rebellen zählt, die allesamt zu Lebzeiten gesellschaftlich isoliert, regelrecht „hinausgetreten wurden“ und jetzt wieder als Aushängeschild benutzt werden.

Bei allen anderen Veranstaltungen vermisste man trotz der interessanten Autoren die Präsenz von mehr Zuschauern. Enis Maci vertrat mit ihrem Essayband „Eiscafé Europa“, kleine Geschichten aus der multikulturellen Perspektive in digitaler Assoziationstechnik, die neue Generation junger Autoren.

Aufgrund facettenreicher autobiografischer Erfahrungen der Gäste vermittelte „Fremdgemacht und reorientiert“, benannt nach dem Sammelband über Denkansätze jüdisch-muslimischer Verflechtungen, erlebte Ressentiments sehr authentisch. Armin Langer, Autor, Publizist, Soziologe, näherte sich rhetorisch sehr gewandt und charmant dem Thema aus der religionswissenschaftlichen Perspektive. Shlomit Tulgan, Kunstpädagogin, Puppenspielerin, Mitarbeiterin im Jüdischen Museum Berlin, setzte ihre autobiografische Lesung zwischen Religionen und sozialistischen Ideologien wie bei ihrem Puppenspiel in unterschiedlichen Stimmlagen mit einer großen Portion Humor und vielen Bildern in Szene. Im Gespräch ergänzt durch den Landshuter Migrationsbeirat Ahmet Karaman fokussierten die Kuratorinnen Julia Weigel und Anna Steinbauer auf „hartnäckige Feindbilder: von Juden, Muslimen und sperrigen Querdenkern“, um den Kopf aufzusperren, für eine subtilere Wahrnehmung im alltäglichen Umgang miteinander.

Anhand von acht Kapiteln aus Gerlind Reinhagens „Die Frau und die Stadt“, gelesen von dem renommierten Regisseur Alfred Kirchner, und vier Texten aus Feridun Zaimoglus „Die Geschichte der Frau“, von Schauspielerin Sarah Grunert in Szene gesetzt, erlebten die Zuschauer nicht nur die Wehrhaftigkeit von einzelnen Frauen, sondern auch zwei extrem unterschiedliche und expressive Interpretationsstile.

Achternbuschs letztes veröffentlichtes Stück „Arkadia“ sorgte zum Abschluss der Sperr-Tage für Irritationen. Es war ein kompaktes Festival mit Musik (Maxi Pongratz, Akkordeon und Kontrabassist Wilbert Pepper) und leckerem Essen. Wer nicht dabei war, hat schon etwas verpasst. Die dritten Landshuter Sperr-Tage finden 2021 statt.

Michaela Schabel, Landshut aktuell, 10. April 2019

-----

Widerständiges aus Niederbayern

Juden, Muslime, Frauen: Die 2. Landshuter Sperr-Tage denken das Thema Ausgrenzung komplex weiter

Sperrig, ausgesperrt, Martin Sperr: Die nach Letzterem benannten Landshuter Sperr-Tage lassen bewusst viele Assoziationen zu. Und es war nicht umsonst der selbst nicht unsperrige Sepp Bierbichler, der zur Eröffnung der zweiten Ausgabe darauf hinwies, dass Martin Sperr, bevor er am 6. April 2002 nur 57-jährig in Landshut starb, „schon lange innerlich gestorben war“. Es ärgerte Bierbichler, dass kein Eröffnungsredner erwähnte, wie dieselbe Stadt, die Sperr jetzt, nachdem ihn die Zeit „entschärfte“, feiere, ihn als „Widerling“ und „schwule Sau“ beschimpft, „hinausgetreten“ und vernichtet habe. Dieser Ärger trifft in Sven Grunert natürlich den Falschen. Der Intendant des Kleinen Theaters Landshut hat die Sperr-Tage 2016 auch deshalb ins Leben gerufen, um Zeichen zu setzen: für Vielfalt, Toleranz und Reflexion, in einer Zeit, in der der wiederaufkeimende Hass auf vermeintlich Andere Sperrs Stücke über Schwulenhatz und hinterwäldlerische Mitläufer wieder grausig aktuell wirken lässt.

Für Grunert ist Theater „eine Haltung“. Und das kleine Festival ist künftig ein fester Teil davon. Mit Unterstützung des Bayerischen Kultusministeriums und der Gemeinde findet es ab sofort alle zwei Jahre statt – als „Biennale Niederbayern“ und mit einem Programm, das disziplin- und themenübergreifend Widerständiges präsentiert. Das Motto vom 5. bis 7. April 2019 war „offen, kritisch, horizontal“ und „jetzt“; das kritische Volkstheater der Fleißers, Fassbinders oder Sperrs stand den filmischen und Bühnen-Dramen, Lesungen und Diskussionen vielfach nur Spalier. Sperr-Texte, die bis auf die „Jagdszenen in Niederbayern“ ohnehin kaum je auf einen Spielplan finden, kamen gar nicht, Theater im engeren Sinne kam wenig vor. Das jüdisch-arabische Puppen-Musical „Isaak und der Elefant Abul-Abbas“ eröffnete einen ganzen Tag zum Thema islamisch-jüdische Verständigung und Feindbilder. Und zum Abschluss gab es Herbert Achternbuschs Spätwerk „Arkadia“: ein selbst für Achternbusch-Verhältnisse grantiges Stück, in dem es überall nach Tod riecht. Schwer sind den Philosophen und passionierten Liebenden Sokrates und Alkibiades ihre „Fleischmäntel“ geworden, das Scheißen zu einem so wichtigen Thema wie die sich verflüchtigenden Gedanken-„Dünste“ oder „Ziegenarschlöcher“ liebende Götter. Dieses halb bittere, halb kindlich-verspielte Alterswerk ist weniger denn je auf Verständlichkeit aus. Doch Harald Wissler (Sokrates) und Werner Waas (Alkibiades) unterspielen alles Drängende und Pathetische darin. Teils mit Masken und in Bademänteln mit Gipsspuren, so als hätte man ihre Körper aus antiken Statuen herausgekratzt, kochen sie Tee und lassen die ungeheuerlichsten Nonsens-Sätze ganz selbstverständlich wirken. Sie singen wüst, lassen eine Maultrommel zirpen und all dies von jenseits der Zeit und der Schmerzen zu uns herüber wabern.

Von Achternbusch erzählt auch Bierbichler eine Anekdote: Achternbusch liegt unter seinem Auto und das Gespräch kommt auf Sperr, dem 1972 bei einem Reifenwechsel zwei Adern im Kopf geplatzt sind. Woraufhin Achternbusch mit bösem Blick und ohne ein Wort seine Arbeit hinschmeißt. Eine vergleichende Lesung aus Bierbichlers Roman „Mittelreich“ und dessen Drehbuch-Adaption für den hier ebenfalls gezeigten Film „Zwei Männer im Anzug“ eröffnete die Sperr-Tage – beides im Übrigen Paradebeispiele für bodenständig saftige und doch verdichtete Kunstsprache.

Satte Sprach- und Reflexionskunst, wenn auch weniger mundartlich gefärbt, gab es auch von der jungen Autorin Enis Maci, die aus ihrem Essayband „Eiscafé Europa“ las und mit Sperr immerhin gemein hat, dass ihr Stück „Mitwisser“ zu den diesjährigen Mülheimer Theatertagen geladen ist, die Sperr 1978 gewann. Regie-Legende Alfred Kirchner brachte ein Stück 68er-Rebellentum an die Isar, mit seiner ganz eigenen divenhaften Sperrigkeit und Episoden aus Gerlind Reinshagens Roman „Die Frau und die Stadt“ über die jüdische Dichterin Gertrud Kolmar. Mit Sarah Grunerts Lesung aus Feridun Zaimoglus „Die Geschichte der Frau“ standen damit gleich dreimal sprachgewaltig und ungeschminkt porträtierte, ungewöhnliche und auf denkbar unterschiedlichste Weise selbstbestimmte Frauen im Zentrum des kleinen feinen Festivals.

Sabine Leucht, Theater der Zeit, April 2019

Menschen, die einen Fernseher besitzen und in diesen öfters hineinschauen, also sehr viele Menschen, kennen Julia Koschitz. Sie ist die Frau, die Fernsehfilme mit anrührender Aura veredeln und ihnen einen Zauber verleihen kann. Dass sie eine ganz und gar gestandene Theaterschauspielerin ist, wissen viele vielleicht gar nicht mehr. Tatsächlich spielte sie in den vergangenen zehn Jahren vielleicht zwei Partien, eine in Hamburg und eine in Landshut, sie musste ja immer drehen. In Landshut hat sie einiges, auch mal Ibsens Nora gespielt. Das ist lange her. Und immer noch im Gedächtnis.

Nun kann man Julia Koschitz wieder in Landshut sehen, im Kleinen Theater dort, das Sven Grunert erst erfand und seitdem leitet. Er hat Koschitz auch inszeniert, in Wolfgang Herrndorfs "Bilder deine großen Liebe". Die Produktion kam schon vor einiger Zeit heraus, aber jetzt ist sie gerade wieder im Repertoire. Herrndorfs unvollendete Fortsetzung seines Romans "Tschick" ist seit einigen Jahren auf deutschen Bühnen recht präsent. "Tschik" war in dieser Hinsicht schon ein Erfolg, die "Bilder" sind es noch mehr, auch weil man dafür ein überschaubares Personal benötigt: eine Schauspielerin. Aber die muss eine Welt bauen können.

Sven Grunerts Inszenierung ist vielleicht die einzige, auf jeden Fall die einzig erinnerliche, die vollkommen ohne "Tschick" auskommt. Julia Koschitz ist kein kleines Mädchen mehr und will auch keines spielen. Sie spielt auch nicht das Poesiealbum einer Reise allein und zu Fuß, barfuß, auch wenn sie barfuß auf der Bühne steht. Sie spielt die Erinnerung an eine Ermächtigung von Welt. Und sie spielt sehr viel Zorn. Ihre Isa ist eine Isa als erwachsene Frau, die von der Isa, dem vielleicht 15-jährigen Mädchen berichtet und über diesen Bericht zu dieser wird, aber halt nie ganz, dazu ist sie sich selbst zu sehr und ganz anders bewusst als Isa an sich.

Dabei schrieb ja Herrndorf alles so auf. Nicht schrieb er auf: Atmen, Gitarre spielen, Summen, daraus mittels Echoschleifen den Klanghintergrund der Welt bauen. Aber er schrieb auf: die Blicke der Männer auf den Busen, das Wissen Isas um ihre Wirkung. Ja, gut, vom Weberknecht schrieb er auch. Der kommt hier auch vor, und Julia Koschitz würde ihm nie etwas zu Leide tun. Aber diese plastikplanenumsäumte Inszenierung hat nichts von einem sonnenlichtdicken Altweibersommerwald. Und auch nichts von der Auflösung einer Figur, die mit dem reinen Funktionieren auf Kriegsfuß steht, in reinen Charme.

Koschitz' Isa fordert mit Macht das Andersein. Nicht als Norm, nur für sich. Sie nimmt die zweite Tablette und beschließt, geheilt zu sein. Geheilt sein fällt dann leichter, wenn niemand da ist, der einem sagt, dass man verrückt sei. Aber: Wo Herrndorf dem Verrücktsein eine Poesie beigibt, berichtet Julia Koschitz aus einer Erkenntnis, aus einer zukünftigen Erinnerung heraus. Hart und rau. Herumwütend. Verführend. Und völlig furchtlos ganz nah vor dem Publikum.

Egbert Tholl, Süddeutsche Zeitung, 10. Dezember 2019

-----

Den Fluss der Zeit anhalten

Die Schauspielerin Julia Koschitz bringt ihr Publikum im Kleinen Theater Kammerspiele Landshut zum Frösteln und zum Träumen

Dreißig Jahre Altersunterschied! Geht das? Kann man mit 44 eine 14-Jährige spielen? Klar kann man, zumindest im Theater, wo man ja auch mit 32 eine 52-Jährige spielen kann. „In mehreren Arbeiten, die ich mit Sven gemacht habe, war Alterslosigkeit eine Verabredung“, erklärt Julia Koschitz. Sven, das ist Sven Grunert, Intendant am Kleinen Theater Kammerspiele Landshut. Ehe Koschitz vor der Kamera Karriere machte, spielte sie regelmäßig bei ihm. Inzwischen hat sie sich zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation in Fernsehen („Doctor’s Diary“) und Film (zuletzt im Kino: „Wie gut ist deine Beziehung?“) entwickelt. Jetzt aber ist Koschitz nach Landshut auf die Bühne zurückgekehrt. Um Isa zu spielen. Eine 14-Jährige eben.

Isa ist das Mädchen von der Müllkippe, das den Teenager-Helden in Wolfgang Herrndorfs Bestseller „Tschick“ auf ihrem Roadtrip durch die ostdeutsche Provinz begegnet. Als sich Herrndorf 2013 das Leben nahm, um dem Krebstod zuvorzukommen, hinterließ er das Romanfragment „Bilder deiner großen Liebe“. Darin hatte er Isa zur Hauptfigur erhoben. Landauf, landab wird „Bilder deiner großen Liebe“ derzeit in der Theaterfassung des Dramaturgen Robert Koall gespielt, der auch schon „Tschick“ bühnentauglich aufbereitet hat. Die Landshuter Aufführung ragt aus der Fülle der Inszenierungen heraus. Trotz des Altersunterschieds – oder wahrscheinlich gerade deshalb – macht Koschitz den Abend zum Ereignis. „Isa hat in ihrer schonungslosen Art, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, etwas sehr Kindliches, andererseits wirkt sie unglaublich reif und weise. In ihr stecken Wille und Mut zur Freiheit und Autonomie, die jugendlich-wild und lebenserfahren zugleich sind“, findet Koschitz. Wenn Isa auf dem Rücken auf der Wiese liegt und in den Nachthimmel schaut, dann kommt es ihr so vor, als sei ihr „Schädel ein Sieb, in dessen Mitte eine Kerze brennt, die Lichtpunkte über die Hemisphäre streut“. Ihr Versuch, diesen komplizierten Kosmos in den Kopf zu kriegen. Andere halten Isa wegen solcher Überlegungen für verrückt. Drum steckte sie auch in der Psychiatrie. Beziehungsweise: Von dort ist sie ausgebüxt. Buchstäblich ver-rückt ist aber eigentlich nur der Weg, den Isa durchs Leben nimmt. Weil er abseits jener Pfade verläuft, die allgemein als normal erachtet werden, bloß weil die Mehrheit sie stur entlangtrampelt. Isas „Problem“ ist schlicht, dass sie Gedanken zulässt, die die meisten verdrängen, weil sie den menschlichen Verstand übersteigen. Fragen nach Tod, Vergänglichkeit und Unendlichkeit.

„Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind meinen Vater gefragt habe, wo das Universum endet. Und wo es anfängt. Sowohl in Raum als auch in Zeit. Herrndorf stellt diese Fragen in einem Text, den er schreibt, als er fast schon auf dem Sterbebett liegt. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass man sich mit diesen Dingen vor allem am Anfang und am Ende des Lebens befasst und nicht so sehr in der Mitte. In der Mitte muss man vor allem funktionieren.“ Julia Koschitz scheint trotz ihres mittleren Alters prädestiniert für die Rolle. In ihrer Stimme klingt etwas Kindliches, fast Koboldhaftes an. Dazu ihr leicht scheuer Blick im offenen Gesicht, das sie aber auch in Falten legen kann, die von Erfahrung und Enttäuschungen mit dem Leben erzählen. So saugt Koschitz die Aufmerksamkeit des Publikums förmlich an. Auch, weil es in der behutsamen Landshuter Inszenierung von Sven Grunert wenig gibt, was von ihr ablenken könnte. Auf der Bühne: Ein mit Plastiktüten behängter Einkaufswagen, ein Mikrofonständer – das war’s weitgehend. Von Zeit zu Zeit greift sich Koschitz eine Gitarre und spielt ein paar Akkorde, die dann geloopt über Lautsprecher nachhallen. Ruhemomente zwischen den Szenen. Manchmal atmet Koschitz auch nur schwer ins Mikrofon. Und wundersam verwandelt sich dieses Geräusch der Atemlosigkeit einer Figur auf der Flucht in das beruhigende Rauschen der Meeresbrandung. Ein Gefühl von Weite stellt sich ein, während die Gleichförmigkeit des Atems zugleich wirkt, als würde Koschitz aufmerksam in sich hineinlauschen. So ist ihre Isa außer sich und ganz bei sich zugleich. Ein Mensch, der dieses ganze schöne, schreckliche Universum in sich trägt. „Diese Figur“, sagt Regisseur Sven Grunert, „braucht trotz aller dunklen und rebellischen Facetten einen hohen naiven Anteil und große spielerische Lust. Diese Vielschichtigkeit ist die Grundlage unserer Isa.“ Das Koschitz das so großartig hinbekomme, betont er, erfordere auch „riesige schauspielerische Konzentration“.

Als Kind österreichischer Eltern in Brüssel geboren, wuchs Julia Koschitz in Frankfurt am Main auf und kehrte erst zur Schauspielausbildung in die elterliche Heimat zurück. Ehe sie am Franz Schubert Konservatorium in Wien aufgenommen wurde, spielte sie mit dem Gedanken, Bühnenbildnerin zu werden. Schauspielerei? Dafür hielt sie sich für zu wenig extrovertiert. Die ersten Berufsjahre waren denn auch von Zweifeln begleitet. Als ihr der Intendant des Landestheaters Coburg nach dem Vorsprechen verkündete, sie könne den Schampus aufmachen, sie sei angenommen, dachte sie sich insgeheim „Scheiße, das war’s! Die Weichen für mein Leben sind gestellt!“, schob die Skepsis aber beiseite und trat das Erstengagement an. Später wechselte sie ans Theater Regensburg. „Im Endeffekt war der Weg gut für mich, weil ich mich so ohne Druck freispielen konnte, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, am schwarzen Brett nachzuschauen, wie ich als Nächstes besetzt wurde.“ Es folgte der mutige Schritt: Kündigung des Festengagements. Umzug nach München. Dort schauen, ob man einen Fuß bei Film und Fernsehen in die Tür bekommt. Zwei Begegnungen wurden entscheidend: Franz Xaver Bogner besetzte sie in seiner (vor allem in Bayern populären) schräghumorigen Polizeiserie „München 7“ (2004–2016) als streberhafte Jungpolizistin. Und Ralf Westhoff engagierte sie für sein Kinodebüt „Shoppen“ (2006). Da wurde schnell klar: Die Kamera liebt Julia Koschitz. In Westhoffs Speed-Dating-Komödie spielte sie eine junge Frau mit neurotischen Zügen, deren konsternierter Blick von komplexen inneren Dramen erzählt. Die Welt nannte Koschitz einmal eine „Gesichtstänzerin“. Das passt – hat Koschitz doch in ihrer Kindheit und Jugend Ballett getanzt – und irritiert sie dennoch: „Als ich das gelesen habe, dachte ich mir: Oh Gott, das klingt nach hyperaktiver Mimik. Ich hoffe, ich beherrsche auch ruhige Tänze wie Blues oder Tango.“ Tatsächlich hat Koschitz von Stehtanz bis Pogo so ziemlich alles im Angebot. Wobei sie bei der Rollenauswahl für Filme stets darauf achtet, so besetzt zu werden, dass sie diese Vielfalt auch zeigen kann. Das Spektrum reicht von der depressiven Ärztin („Der letzte schöne Tag“, 2011) bis zur MS-kranken Architektin („Balanceakt“, 2019).

Ihr Bühnenrepertoire gestaltete sich ähnlich weit gefächert, wobei sie in München nach dem Umzug nur auf kleinen Bühnen stand. Koschitz begeisterten Arbeiten von Luk Perceval oder Johan Simons an den Münchner Kammerspielen, selber gespielt hat sie in der freien Szene. „Also ganz ehrlich: Ins Theater gegangen bin ich meistens da, wo ich selber nie gespielt habe. Aber was soll man machen? Die Kammerspiele wollten mich halt blöderweise nicht.“

So kam es, dass Sven Grunert sie erstmals im Münchner Teamtheater sah. Das Stück hat er vergessen. Aber Koschitz machte einen nachhaltigen Eindruck auf ihn: „Sofort begann meine Imagination zu tanzen. Sie hat mich mit ihrem inneren Erleben zum Träumen gebracht. Wie eine stille Meditation.“ Grunert lud sie ein zum Vorsprechen und besetzte sie als Abby in Neil LaButes „Tag der Gnade“ (2004). Der Beginn einer wunderbaren Theaterfreundschaft. Es folgten: „Antigone“ von Sophokles und Ibsens „Nora“, beide mit Koschitz in der Titelrolle – für Letztere erhielt sie den Darstellerpreis bei den Bayerischen Theatertagen 2006. Dazu kam Yasmina Rezas „Gott des Gemetzels“ und als Höhepunkt 2007 Edward Albees Mutter aller Zimmerschlachten „Wer hat Angst vor Virgina Woolf?“ mit Koschitz als Martha an der Seite von Andreas Sigrist als deren Ehemann George, der schon in „Nora“ und „Antigone“ ihr Spielpartner war. „Bei Julia war von Anfang an klar, dass sie keine Berührungsängste kennt“, erinnert sich Sigrist. „Wir mussten keinerlei Energie darauf verschwenden, Distanz zu überwinden und uns erst mal vorsichtig abzutasten. Sie warf sich sofort mutig in die Proben.“

„Ein schönes Kompliment!“, freut sich Koschitz. „Ich habe immer Kollegen bewundert, die gesagt haben: Lieber scheitern, als nichts Neues auszuprobieren. Da hinzukommen war auch eines meiner Ziele.“ Mutig war auch Sven Grunerts Albee-Inszenierung. Entschieden entriss er das Stück der boulevardseligen Aufführungstradition. Statt eines Wohnzimmers mit Couchgarnitur und Hausbar ließ er sich von Bühnenbildner Helmut Stürmer eine Mischung aus Gummizelle und Todestrakt bauen. Von der Decke baumelte ein Strick, darunter klaffte ein Schacht – als wäre gerade die Falltür unterm Galgen aufgeklappt. George und Martha, Albees in inniger Hassliebe vereintes Ehepaar, traten hier auf wie Henker und Delinquent. Da lag eine Kälte zwischen den Figuren, die frösteln machte. Mutig schließlich die Entscheidung, die midlife-krisengeschüttelte Martha (laut Albee 52) mit der damals erst 32-jährigen Julia Koschitz zu besetzen. „Die Abgründe, die wir aufgespürt haben, trägt jeder Mensch in sich. Dazu muss man nicht in der Midlife-Crisis sein“, konstatiert Koschitz.

Auch an Isa „zerrt der Abgrund“. „Aber“, sagt sie „ich bin stärker.“ Halt geben ihr Begegnungen. Julia Koschitz gibt auch den Figuren, die den Fluchtweg von Herrndorfs Streunerin kreuzen, ihre Stimme. Wozu sie diese minimal verstellt. Jedoch ohne je ins Chargieren zu verfallen. Ein Höhepunkt der Landshuter Inszenierung ist Isas Mitfahrt auf einem Kutter, dessen Kapitän sich als Philosoph der Entschleunigung erweist. Wenn Koschitz seine Geschichte eines Bankräubers erzählt (der seine Beute verbuddelt und jahrelang nicht anrührt, weil ihn allein der Gedanke an den vergrabenen Schatz mit tiefer Befriedigung zu erfüllen scheint), sitzt sie fast regungslos im Einkaufswagen auf der Bühne des kleinen Theaters, und es ist, als würde sie mit ihrer stillen Art des Erzählens den Fluss der Zeit anhalten. So nimmt sie das Publikum mit an einen Ort, wo Zeit und Vergänglichkeit keine Rolle spielen. Und Alter sowieso nicht. Vielleicht ist das das Geheimnis von Julia Koschitz: Dass sie auf der Bühne nicht alt ist und nicht jung. Sondern alles auf einmal. Da paart sich eine fast unbekümmerte Direktheit im Spiel mit einer Reife, die sie im Zweifelsfall lieber ein bisschen weniger machen lässt, als zu viel. Eher Rumba als Rock ’n’ Roll. Aber genauso mitreißend.

Christoph Leibold, Theater der Zeit, Oktober 2019

Kleines Theater – Kammerspiele Landshut: „Torquato Tasso“ von Johann Wolfgang von Goethe. Regie Sven Grunert, Bühne Sascha Gross, Kostüme Sascha Gross und Luci Hofmüller

Es beginnt als luftig-leichtes Spiel der Sommerlüfte. Vor einem fliedervioletten Landschaftsprospekt sitzen die beiden Leonores auf Gartenstühlen. Die eine schlüpft aus ihrer schwarzen Seidenstrumpfhose, um die schlanken Füße in einem Blechkübel mit kaltem Wasser zu kühlen, während ihre sonnenbebrillte Freundin lediglich die Zehen eintaucht. Man fächelt sich Luft zu und plaudert über Tasso, diesen „wunderbaren“ Dichter, der adelt, „was uns gemein erschien“. Dann schaut auf einen Sprung Alfons II. vorbei, der Herzog von Ferrara höchstselbst (Sebastian Gerasch im Hipsterlook mit entsprechendem Bart und Hut), um zu verkünden, dass bei aller sommerlichen Leichtigkeit nun auch mal wieder Regierungsgeschäfte ins Haus stehen: Staatssekretär Antonio hat seine Rückkehr aus Rom angekündigt. Vor dessen Ankunft gilt es aber noch, Tasso zu bekränzen, der eben sein jüngstes Epos in die Schreibmaschine gehämmert hat.

Des Titelhelden Dichterklause ist in Landshut in der ersten Etage eines Baugerüstes eingerichtet. Halb Baumhausrefugium, in das sich Tasso wie ein bockiger Bub verkrümelt, wenn er sich wieder einmal nicht verstanden fühlt; ein Wolkenkuckucksheim, in dem er der Welt entrückt, seiner schöpferischen Arbeit nachgeht und dem Publikum dabei buchstäblich den Rücken zukehrt. Und halb Zelle, in der Tasso später seinen Arrest absitzen wird, nachdem er (von Antonio provoziert) ausfällig geworden ist.

Goethes Drama „Torquato Tasso“ stellt die Frage, was der Dichter gilt in der Gesellschaft. Für Tasso steht es außer Zweifel, dass es nichts Höheres gibt als seine Kunst. Allzu schmerzlich ist er sich indes bewusst, dass diese Meinung nicht ungeteilt gilt. Entsprechend begierig und zugleich unsicher nimmt er den Lorbeerkranz entgegen, den man ihm windet. Julius Bornmann spielt diesen Tasso bezwingend mit jenem Maß an Selbstüberschätzung, das aus dem nagenden Selbstzweifel erwächst und diesen zu kompensieren sucht. Es braucht nur ein paar gezielte Stiche von Antonio, um Tasso die Luft abzulassen. Prompt brauen sich über dem sommerlichen Dichteridyll ein paar finstere Videowolken auf, die im Zeitraffer über die Rückwand ziehen. Dabei ist Andreas Sigrist nicht einmal ein besonders bösartiger Antonio. Eher scheint es so, als verstehe der Politiker tatsächlich nicht, wie dieser Poet dazu kommt, sich so wichtig zu nehmen. Schließlich hält sich auch Alfons den Dichter bei Hofe vor allem, weil es schick ist – ohne dessen tiefen Glauben an die Kunst zu teilen.

Sven Grunert, Intendant des Kleinen Theaters Landshut, hat Goethes Schauspiel schlüssig gekürzt und sinnfällig in Szene gesetzt, mit einem tollen Ensemble, in dem allen (neben den genannten noch Katharina von Harsdorf und Louisa Stroux als die beiden Leonores) das nicht zu unterschätzende Kunststück gelingt, Goethes verzwickte Verssprache transparent und verständlich zu machen. Dem Regisseur ist also wenig vorzuwerfen – außer, dass er sich ausgerechnet für dieses Stück entschieden hat. Seit über einem viertel Jahrhundert macht Grunert Theater in der niederbayerischen Provinz. Die Tasso-Frage – ob das Theater essenzieller Bestandteil des Gemeinwesens ist oder doch nur schmückendes Beiwerk – mag sich da das eine oder andere Mal gestellt haben. Verständlich also das Interesse an Goethes Künstlerdrama. Nur leider scheint aus jeder Zeile der Narzissmus des Verfassers zu sprechen; der Konflikt, den der Dichter Goethe mit dem Weimarer Geheimrat ausfocht, der er ebenfalls war. Nicht zuletzt deshalb ist Goethe irgendwann nach Italien ausgebüxt. Danach blieb noch jede Menge Lebenszeit, um zum viel bekränzten Dichterfürsten zu avancieren. Die im „Tasso“ so offensiv thematisierten Selbstzweifel wirken vor diesem Hintergrund reichlich eitel, vor allem gemessen an wahren Verzweiflungsabgründen, wie sie sich beispielsweise bei Kleist auftaten, den Goethe so schnöde abblitzen ließ. Sicherlich, man könnte im „Tasso“ auch das Drama des um sich selbst kreisenden modernen Menschen sehen. Das hinter Goethes Ichbezogenheit freizulegen, gelingt – bei aller Könnerschaft – aber auch Sven Grunert nicht.

Christoph Leibold, Theater der Zeit, Mai 2018

1. 2. : die Pyromantiker aus Berlin

3. 4. 5.6. : das Ensemble

7.8. : Sarah Grunert und Christoph Leibold

9.10.: Julia Koschitz und Andreas Sigrist,

11. Maria Happel und Christoph Leibold

12. das Ensemble mit Sven Grunert

13.14. vor dem Haus, Feuershow der Pyromantiker aus Berlin

15. 16.: Feuershow der Pyromantiker aus Berlin

Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen am 14.10.2017

Das Kleine Theater feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einem großen Gala-Abend

Das Kleine Theater ist 25 Jahre alt – und hat noch viel vor. Was andernorts sehr schnell schrecklich klischeehaft klingt (wer oder was hat eigentlich nicht „viel vor“?), ergibt bei den Kammerspielen Landshut tatsächlich einmal Sinn. Entsprechend steht die Jubiläumsspielzeit 2017/18 unter dem Motto „ZwischenZeit“, das auch Leitmotiv der großen Geburtstags-Gala am Samstagabend im Rottenkolberstadel war. Geladen und gekommen waren zahlreiche Mitgestalter, Freunde und Unterstützer des großen „kleinen k“ und selbstverständlich auch die Spitzen der Stadtpolitik von damals und heute, die dem Haus seit einem Vierteljahrhundert auch in finanziell nicht einfachen Zeiten stets die Stange hielten.

Oberbürgermeister Alexander Putz vergaß in seinem Grußwort denn auch nicht den Hinweis darauf, dass es vor 25 Jahren durchaus ein Wagnis gewesen sei, in einer Stadt mit knapp 60 000 Einwohnern ein zweites Theater zu etablieren. Wegweisend sei dann 1996 der Entschluss des Bausenats gewesen, den denkmalgeschützten Rottenkolberstadel in ein Theater umbauen zu lassen. Damit habe die Stadt „der Kultur einen Raum gegeben“. Zurückgezahlt hat das Kleine Theater dies mit, laut Putz, „vielen einzigartigen Inszenierungen“, die den Regisseuren und Schauspielern zu verdanken seien, ebenso der Treue des Publikums und dem rührigen Trägerverein. Und natürlich und ganz wesentlich dem Enthusiasmus und Genie von Intendant Sven Grunert. Insofern sei die Namenswahl „bescheidenes Understatement“ gewesen, denn ein „kleines k“ werde der Güteklasse der Aufführungen nicht gerecht. Der OB abschließend: „Sie sind eine unverzichtbare Bereicherung unserer Kulturszene. Die Stadt ist stolz auf ihr Kleines Theater.“

Alles andere als „unbedeutend“

Regierungspräsident Rainer Haselbeck zitierte aus dem Duden mögliche Bedeutungen des Wortes „klein“: „Unter dem Durchschnitt“ etwa, „unbedeutend“ oder „einfach“, um gleich zu betonen, die „Macher des Dudens können das Kleine Theater nicht kennen“. Dieses nämlich beweise immer wieder, dass „klein“ durchaus „über dem Durchschnitt“, „bedeutend“, sogar „groß“ heißen könne. Das Theater habe die Chancen genutzt, die die besondere Atmosphäre, die Intimität seiner Spielstätte biete. Er sei beruhigt, so der Regierungspräsident, dass man als Jubiläumsmotto „ZwischenZeit“ gewählt habe: „Sie hätten auch ‚Endspiel‘ oder ‚Finale‘ sagen können.“ Das Kleine Theater sei nun erwachsen, aber immer noch „neugierig, tatendurstig, spielfreudig“. Mit diesen Attributen kann man auch das sich anschließende gut zweistündige Programm beschreiben, das von Schauspielerin Sarah Grunert, der Tochter des Intendanten, und dem Kulturjournalisten und Theaterkritiker Christoph Leibold äußerst charmant moderiert wurde.

Der Kurzfilm „Genesis“ von Videokünstler Hagen Wiel zeigte die Entstehung des Kleinen Theaters von den bescheidenen, aber künstlerisch bereits höchst ambitionierten Anfängen in einem Hinterhaus in der Neustadt 455 bis zum Umzug 1998 in den umgebauten Rottenkolberstadel. Das Ensemble des Hauses brachte eine höchst unterhaltsame, um Wörter mit dem Anfangsbuchstaben „k“ gestrickte Performance auf die Bühne, ehe die „Pyromantiker“, ein Theater-Duo aus Berlin, wortwörtlich die Entstehung einer feurig-schmackhaften „Theater-Suppe“ demonstrierten.

Was als Rückblick wie als Ausblick gesehen werden konnte und damit dem Motto des Abends bestens entsprach. 25 ist auch ein gutes Alter, um Vater oder Mutter zu werden. Das „Kind“ des Kleinen Theaters, das am Samstagabend das Licht der Welt erblickte, ist 611 Gramm schwer, 216 Millimeter „groß“ und brauchte 15 Monate „Tragezeit“. Die Rede ist von dem Buch „Das große kleine Theaterwunder: 25 Jahre kleines theater Kammerspiele Landshut“, herausgegeben von Christoph Leibold bei „Theater der Zeit“. Dessen Verleger Harald Müller pries den „Nachwuchs“ als „solch überzeugendes Buch“, wie es ihm nur selten begegnet sei.

Julia Koschitz, die an den Kammerspielen große Erfolge feiern konnte und seit geraumer Zeit auch Kinogängern und Fernsehzuschauern ein Begriff sein sollte, hielt ein „Zwiegespräch mit Raum“, dem Andreas Sigrist, Koschitz’ mehrmaliger Bühnenpartner, seine Stimme lieh. Der „Raum“, das sind Bühne und Zuschauerraum des Kleinen Theaters, und die platzbedingt notwendige Beschränkung ist hier künstlerischer Gewinn. Maria Happel, Schauspielerin am Wiener Burgtheater und langjährige Weggefährtin von Sven Grunert, verkörperte schließlich diesen fulminant in einem von Christoph Leibold erdachten, wohl nicht nur fiktiven Gespräch zwischen Regisseur und Kritiker. Ein nochmaliger Höhepunkt an einem an Höhepunkten wahrlich nicht armen Abend, der nach der abschließenden Feuershow der „Pyromantiker“ vor dem Theater sicher jeden Gast mit einem guten Gefühl in die Nacht entließ.

Stefan Klein, Landshuter Zeitung, 16. Oktober 2017

-----

Theaterrezept mit Sahnekirsche

Das kleine theater feiert sich diesmal selbst: Julia Koschitz kehrt zurück - leider nur für einen Abend

Kleines k, Konzept, Kunst, kreatives Konstrukt - die Assoziationen der 13 Schauspieler und Schauspielerinnen, die über die Bühne der Kammerspiele Landshut humpeln, fegen, schleichen, gleiten sind schier unendlich: Ines Hollinger und Sven Hussock machen aus Romeo und Julia einfach Komeo und Kulia, Rudi Knauss navigiert sein Bötlein von Kanada über Kolumbien in den Kongo, Stefan Lehnen animiert das Publikum mit einem „Kedankenstrom“ zum Klatschen. Und ganz nebenbei baut Sebastian Hofmüller ein großes hölzernes kleines k auf die Bühne – das Symbol, das seit nun 25 Jahren für das Kleine Theater Landshut steht.

Am Samstagabend feierte das Theater mit rund 140 geladenen Gästen sein Jubiläum und verwandelte dabei den roten Rottenkolberstadel in eine knisternde, knallende Wundertüte. Kein fader offizieller Akt, der unzählige Reden aneinanderreiht und vor lauter Lobhudelei den Spaß vergisst. Nein!

Stattdessen haben sich auch Redner – Oberbürgermeister Alexander Putz, Regierungspräsident Rainer Haselbeck und Theater der Zeit-Verleger Harald Müller – einige Überraschungen überlegt. So zitiert OB Putz Goethe, Rainer Haselbeck widerlegt den Duden und macht neue Vorschläge für das Adjektiv „klein“, während Müller von einem Bühnenrand zum anderen schlendernd über die unabdingbare Wichtigkeit des Druckdurchschusses sinniert.

Durch den Abend führten Sarah Grunert, die Tochter des Intendanten Sven Grunert, und der BR-Moderator Christoph Leibold. Eine bunte Mixtur aus Wortspielen und Performance. Ein Rezept, das auch sonst im Kleinen Theater funktioniert: immer ungewöhnlich und überraschend, nie vorhersehbarer Mainstream. Stets performativ. Das fängt beim Einstieg in den Abend an: Dafür ist der Berliner Pianist Amine Mesnaoui erneut nach Landshut gekommen. Mit seinen sachten Jazzimprovisationen empfing er die Gäste im Saal und stimmte auf das zweistündige Programm ein. Es folgen Videokunst, Schauspielimprovisationen, Feuerspielchen, Lesungen, emotionale persönliche Anekdoten – und eine Buchpräsentation: „Das große kleine Theaterwunder“, erschienen im Verlag Theater der Zeit, ist eine bildgewaltige Rückschau auf 25 Jahre Theatergeschichte und eine textliche Vorschau auf das was war, ist und sein wird.

Doch im Zentrum des Abends stehen immer wieder die Akteure, das Herz des Hauses. Etwa Julia Koschitz, die für einen Abend ans Kleine Theater zurückkehrt. Gemeinsam mit Kollege Andreas Sigrist, mit dem sie viele Jahre auf derselben Bühne stand, liest sie aus dessen Dialog „Zwiegespräch mit Raum“, ein kleiner Vorgeschmack auf das Theaterbuch und ein berührender Moment, diese beiden Schauspieler nach sieben Jahren endlich wieder gemeinsam dort sitzen zu sehen.

Oder auch die Schauspielerin Maria Happel, die mit Christoph Leibold in die Trainingsjacke von Intendant Sven Grunert schlüpft. Punktgenau imitiert sie seine Gesten, seinen Tonfall, seine oft eigensinnigen Worte: „Wir müssen wach bleiben im Kopf – ich bin noch nicht satt – ich habe noch Appetit auf viele Jahre hinaus.“ Hübsche Worte, die Leibold in seinem Dramolett „Sven Grunert kauft sich eine Trainingsjacke und geht mit mir essen“ festgehalten hat. Und außerdem eine Formel, die sich durch den Abend zieht und von allen Rednern stets betont wird: 25 Jahre Kleines Theater sind zwar ein Vierteljahrhundert, aber noch lange kein Grund aufzuhören.

Vielmehr ist das Jubiläum eine Zwischenzeit, wie auch das aktuelle Spielzeit-Motto des Kleinen Theaters lautet. Und eine Feier, die viele weitere Jahre verspricht. Das zeigt auch das glitzernde Feuerwerksfinale der Pyromantiker aus Berlin, das dem Theaterrezept die Sahnekirsche aufsetzt und die Gäste in einen beschwingen Abend entlässt.

Julia Weigl, Wochenblatt, 18. Oktober 2017

-----

Das große kleine Theaterwunder

25 Jahre „Zwischenzeit“ im Kleinen Theater präsentiert großartige Zwischenbilanz

Klar, 25 Jahre Kleines Theater sind faszinierend, erst recht, wenn man denkt, wie umstritten vor 25 Jahren der Theaterbau war. Landshut mit damals „nur“ 60 000 Einwohnern leistete sich ein zweites Theater. Das war mutig und ein klares Bekenntnis zur Kultur vom damaligen Oberbürgermeister Josef Deimer.

Dass das Kleine Theater überregional zu den Landshuter Kammerspielen avancierte, verdankt es seinem Intendanten Sven Grunert. Von Anfang an dabei, ist das Theaterjubiläum auch sein persönliches Intendantenjubiläum. Sven Grunert machte aus dem Kleinen Theater großes Theater, einen Ort der Poesie und einen Treffpunkt der Theaterfans, baute ein Team auf, dass trotz häufiger Personalwechsel ganz klar ein innovatives und kreatives Theater am Puls der Zeit verfolgte und mit diesem Team vor und hinter den Kulissen die Marke „k“ prägte: „Kleines Theater ist kein Name, sondern eine Haltung.“

Dass zum 25-jährigen Jubelfest gleich alle drei Oberbürgermeister Josef Deimer, Hans Rampf, Alexander Putz und auch Regierungspräsident Rainer Haselbeck unter den Gästen waren, beweist einmal mehr das große gesellschaftspolitische Ansehen, dass das Kleine Theater genießt. Voller Lob und Respekt, voller Ermutigung für die nächsten 25 Jahre waren die einleitenden Laudationes von Putz und Haselbeck.

Das spritzige Programm, moderiert von Christoph Leibold (Bayerischer Rundfunk) und Sarah Grunert (Schauspiel Frankfurt), bewies einmal mehr die fröhliche, kritische und mutige Konzeption des Hauses inklusive der traditionellen Wurzeln. Aus dem Blick auf ein Straßenpflaster entwickelte sich in einer großen schwarzen Pupille die „Genesis“ des Kleinen Theaters in Hagen-Wiels hervorragendem Video.

Originell und sehr beschwingt entfaltete die Performance des k-Ensembles die vielschichtigen Facetten rund um das magische „k“, gleichzeitig fixiert im konzeptionellen k-Plakat. Wie man so erfolgreich wird, verriet ein Berliner Pyromatiker-Pärchen in einem ulkigen, höchst explosiven Koch-Sketch im Commedia dell’Arte-Stil. Als kleine Liebeserklärung an das Theaterhaus entwickelte sich das Zwiegespräch von Julia Koschitz und Andreas Sigrist. Nach dem gelungenen Dramolett von Christoph Leibold frei nach Thomas Bernhard beleuchtete Leibold mit Burgschauspielerin Maria Happel in der Rolle Sven Grunerts, mit hinreißendem Charme die Eigentümlichkeiten des k-Intendanten.

Mit einer fröhlich wanderbühnenartigen Feuerwerk-Performance und anschließendem „Come together“ zeigte sich das Theater genau als das, was es ist: klein und fein, tiefgründig und originell, als „das große kleine Theaterwunder“ in Landshut. Unter diesem Titel erschien zum Nachlesen und Nacherleben für alle Fans, und die es noch werden, eine Publikation zu „25 Jahre Kleines Theater – Kammerspiele Landshut“ von Christoph Leibold im Verlag Theater der Zeit.

Michaela Schabel, Landshut aktuell, 18. Oktober 2017

-----

"Das große kleine Theaterwunder - 25 Jahre kleines theater KAMMERSPIELE Landshut" , herausgegeben von Christoph Leibold, 2017 by Theater der Zeit , ISBN 978-3-95749-113-8

Seit 25 Jahren macht das kleine Theater Kammerspiele Landshut großes Theater abseits der Metropolen. Grund genug, sich zu erinnern, auf welchen Werten dieses kleine Haus im großen Haus der Welt gründet. Immer wieder haben sich Intendant Sven Grunert und sein Ensemble mit den Mitteln der Poesie und Phantasie an der harten Wirklichkeit abgearbeitet, nicht selten Gegenwelten entworfen, getreu der Maxime: Solange der Vorhang aufgeht, verspricht die Welt, die sich dahinter befindet, eine andere zu werden. Das Buch umfasst eine Sammlung von Gesprächen, Beobachtungen, Betrachtungen und Statements von Theaterschaffenden ebenso wie von Besuchern und Wegbegleitern. Zusammen mit zahlreichen Inszenierungsfotos sowie einer Chronik aller Premieren fügen sie sich zur vielstimmigen Zwischenbilanz einer Ära, die noch lange nicht zu Ende ist. Das große kleine Theaterwunder geht weiter. Politisch, poetisch, passioniert!

-----

Schaulust - Das kleine theater Kammerspiele Landshut wird 25 Jahre alt

Kann man nach 25 Jahren immer noch gern in ein Theater gehen, das man ein halbes Berufsleben lang als Pflichtzuschauerin, als Kritikerin, begleitet hat? An dem man fast keinen Premierenabend versäumt hat und über dessen Selbstverständnis man mit jeder Inszenierung von Neuem nachdenken musste, um zu einer Beurteilung zu kommen? Oder ist dieses Theater, das 25 Jahre lang vom selben Intendanten nach immer denselben Prinzipien geleitet wurde, nicht doch etwas langweilig geworden? Hat es sich klammheimlich in einen öden Ort verwandelt, der dringend einmal umgekrempelt und von Grund auf neu erfunden werden müsste?

Um Himmels willen, bloß das nicht! In Zeiten, in denen Theater zunehmend dazu übergehen, sich selbst abzuschaffen, weil ihre Betreiber es spannender finden, statt literarischer Texte die banalen Befindlichkeiten von Selbstdarstellern zu inszenieren, und dazu neigen, alles, was denen gerade durch die Rübe rumpelt, für genial zu halten, sollte man froh sein, dass es hier diese kleine, nach außen unscheinbare Zuflucht gibt. Eine Zuflucht für all diejenigen, die ihr Vergnügen darin finden, einen Abend lang mit Dingen zum Nachdenken, Mitfühlen, Aufregen, Lachen oder auch Zweifeln konfrontiert zu werden. Mit Inszenierungen, in denen Charme, Poesie und Metaphysik keine Fremdwörter sind. Sie liefern das Baumaterial für Gegenwelten, die es in der Realität nicht gibt, für die aber die Bühne der legitime Ort ist.

Für all das steht seit nunmehr 25 Jahren Sven Grunert mit seinen Kammerspielen. In all den Jahren wäre es ihm nie eingefallen, dem Zeitgeist folgend, aus seinem Theaterhaus einen Eventschuppen zu machen, frei nach der Devise: Alles jubelt, alles lacht, wenn es im Gebäude kracht. Für ihn ist Theater immer ein Spiegel des Lebens, und er sieht seine Aufgabe als Regisseur darin, das auf der Bühne zu zeigen. Ein Spiegelbild ist naturgemäß am direktesten in den zeitgenössischen Theatertexten zu finden. Deshalb durfte man sich als Zuschauer in Landshut fortan darüber freuen, in jeder Spielzeit mit Stücken konfrontiert zu werden, die zur gleichen Zeit als Entdeckungen auf den Großstadtbühnen die Runde machten. Schwieriger wird es für beide Seiten beim Umgang mit klassischen Texten, mit überlieferten Autoren.

Sven Grunert ist seiner spezifischen Methode, mit klassischen Texten umzugehen, in den vergangenen 25 Jahren treu geblieben. Gleichgültig, aus welcher Epoche die Stücke stammen, stets versucht er darin das Zeitstück aufzuspüren, in den Figuren die Vorläufertypen unserer Zeitgenossen zu finden. Die Mittel dafür schöpft er aus einem Fundus aus Fantasie und Erfahrung, ästhetischem Bewusstsein und seinem Hang zur Poesie, aus der Lust an Experimenten und den Mühen penibler Textanalyse.

Das alles 25 Jahre lang als Maßstab bewahrt zu haben ist ihm wohl als größtes Verdienst um sein Theater anzurechnen. Zur Seite standen ihm in all den Jahren die vielen Regiekollegen, denen das kleine theater – wie der Regisseur Gil Mehmert es einmal formulierte – zum „Wohnzimmer für Experimente“ wurde und die, trotz schmaler Gagen, gerne nach Landshut kamen, um sich und ihre Ideen hier auszuprobieren. Den Erfolg garantierten dabei immer wieder die Schauspieler, die ihre ganz individuellen Persönlichkeiten einbrachten.

Natürlich gab es im kleinen theater auch Inszenierungen, mit denen weder der Regisseur noch die Zuschauer ganz glücklich sein konnten. Als Zuschauerin, die gleichzeitig Kritikerin sein muss, sitzt man an solchen Abenden zwischen allen Stühlen. Und doch muss man zuweilen auch mal seine Enttäuschung ausdrücken. Wenn man aber dann nach 25 Jahren immer noch zur Premiere eingeladen wird, vom Intendanten immer noch freundlich begrüßt wird und im Theater das Gefühl vermittelt bekommt, ein gern gesehener Gast zu sein, dann spricht das für die Gastgeber, die der Kritikerin ihre Urteile und auch Fehlurteile in all den Jahren nicht verübelt haben. Die es ihr stattdessen immer wieder ermöglichen, den Theaterbesuch zu genießen: den spannungsgeladenen Augenblick, bevor die Aufführung beginnt, wenn die Theaterbesucher durch Verstummen zum Publikum werden. Man blickt auf die leere Spielfläche, wo der Bühnenbildner den Raum, der Regisseur die Zeit neu schaffen wird. Ihr Universum liegt weitab von unserer Welt, gemeinsam betreten wir es mit den Schauspielern. Sie werden uns einen Abend lang hineinziehen in Affären, in Schicksale und Lebensbilanzen. Und sie werden uns vielleicht auch reicher machen an Empfindungen und Argumenten. So einfach ist das. //

Hannelore Meier-Steuhl, Theater der Zeit, Oktober 2017

Julia Koschitz und Louisa Stroux

Louisa Stroux: Ich bin ja erst seit einer Spielzeit in Landshut. Aber ich bin hier sehr schnell auf deinen Namen gestoßen. Und nun arbeite ich auch mit Andreas Sigrist, mit dem du viel gespielt hast. Vorher war ich in Düsseldorf an einem „normalen“ großen Stadttheater. Hierher ans kleine theater Landshut zu kommen, fand ich schon sehr besonders. Wie und von wo bist du hier hergekommen?

Julia Koschitz: Ich hatte damals ein Festengagement hinter mir: vier Jahre am Stadttheater, zuletzt in Regensburg. Dann war ich in München, wo mich Sven am Teamtheater gesehen und anschließend zum Vorsprechen nach Landshut eingeladen hat. Dieses Vorsprechen war dann zuerst irritierend … (lacht) Ich war damals 28, schauspielerisch noch nicht sehr erfahren. Mir war schon klar, dass er mich fordern wollte, aber ich empfand Svens Art zunächst vornehmlich als Provokation. Nach dem Vorsprechen, am Bahnhof im Winter bei minus fünf Grad, dachte ich mir: Okay, das hast du jetzt vergeigt, kam wohl nicht so gut an, aber wenigstens ersparst du dir die ewigen Zugfahrten hier raus.

Louisa Stroux: Aber worin bestand denn die Provokation?

Julia Koschitz: Er wollte, dass ich einen meiner Monologe mit einer ganz anderen Energie anfange. Jedenfalls habe ich seine Regieanweisung offenbar nicht in seinem Sinne umgesetzt, denn er hat mich immer wieder nach dreißig Sekunden unterbrochen und die Treppe, die im kleinen theater nach unten in die Garderobe führt, wieder runtergeschickt, um von vorne anzufangen. Ich weiß nicht, wie oft ich dort runter und wieder rauf gestapft bin, aber irgendwann dachte ich mir, ich raste gleich aus. Ich war echt sauer, habe es dann aber natürlich ins Spiel reingenommen, statt mich bei ihm zu beschweren. Natürlich wollte Sven genau das. Er wollte meine Wut testen. Kurz danach kam – für mich überraschend – die Zusage. Das erste Stück, das ich mit Sven in Landshut gemacht habe, war dann „Tag der Gnade“ von Neil LaBute. Vier weitere Inszenierungen folgten. Jedenfalls hat mich Sven damals da abgeholt, wo ich stand, das war für mich ein großes Geschenk. Mit den Rollen, die er mir angeboten hat, und in der Zusammenarbeit hat mich Sven zu einer Art Selbstbestimmtheit als Schauspielerin gebracht, die ich vorher so nicht kannte.

Louisa Stroux: Ich habe das Gefühl, dass Sven ein Regisseur ist, der sich sehr stark für die Abgründe im Menschen interessiert.

Julia Koschitz: Bestimmt. Das war für mich auch das Aufregende: Er hat mir den Raum gegeben, diese Abgründe auszuloten in Stücken wie „Antigone“, „Nora“ oder „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, die Sven ja auch konzeptionell zu einer Emanzipationsgeschichte des Menschen erdacht hat. Es wurde auch ein wenig zu meiner Emanzipationsgeschichte als Schauspielerin. Aber bei dir ist das sicher kein Thema mehr. Du bist ja mit viel mehr Erfahrung hergekommen und viel weiter in der Entwicklung als ich damals.

Louisa Stroux: Aber ich war an einem heiklen Punkt. Es war klar, dass das Engagement in Düsseldorf mit dem Intendantenwechsel dort zu Ende geht. In solchen Situationen stellt sich oft die Frage : Macht man überhaupt weiter mit dem Theater oder was ganz anderes? Dann hat mir ein Kollege, den ich nicht kannte, nach einer Premiere in Düsseldorf die Hand geschüttelt. Ich hatte die flüchtige Begegnung gleich wieder vergessen, aber dieser Kollege hat mich damals gesehen und offenbar für sich beschlossen: Mit der möchte ich „Gift“ von Lot Vekemans spielen. Das war Sebastian Gerasch, mit dem ich nun tatsächlich dieses Zwei-Personen-Stück hier in Landshut spiele. Er ist damals zu Sven gegangen und hat gesagt, er möchte „Gift“ mit mir spielen – und wenn ich nicht mitmache, dann macht er das Stück auch nicht. So! Nur wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nichts davon. Aber Sven hat dann ein paar Mal angerufen und schließlich haben wir uns in einem Café getroffen. Wir haben eine halbe Stunde geredet, er hat drei Espresso getrunken und schließlich gesagt: Okay, das machen wir! Alles klar? Ja, gut.

Julia Koschitz: Cool!

Louisa Stroux: Ja, und ich musste nicht mal vorsprechen. Wir haben nur geredet – über den Beruf und über das Stück. Dabei fühlte ich mich irgendwie erkannt. Als ich bei der Gelegenheit auch erfahren habe, wie Sven überhaupt auf mich gekommen ist, also dass Sebastian das einfach so entschieden hat – mit der oder keiner! -, fand ich das schon besonders. Die Arbeit war dann auch wirklich speziell, weil Sebastian und ich uns auf der Probe von Anfang an verstanden haben.

Julia Koschitz: Sven hat dich vor den Proben echt nie auf der Bühne gesehen?

Louisa Stroux: Nein, kein einziges Mal.

Julia Koschitz: Wow!

Louisa Stroux: Das war ein riesiger Vertrauensbonus. Das muss erst mal einer machen! Allerdings haben mich nach der ersten Probenwoche Zweifel beschlichen, weil ich plötzlich merkte, ich verstehe Sven gar nicht, der benützt so viele Fremdworte …

Julia Koschitz: (lacht) Das kenn ich!

Louisa Stroux: Das wurde in der Folge zu einem Running Gag. Sven hat dann später immer nach seinen Ansagen nachgefragt: „Louisa, hast du es auch verstanden?“

Julia Koschitz: Kannst du beschreiben, wo Sven dich abgeholt hat in deiner Entwicklung?

Louisa Stroux: Ich glaube, alle Schauspieler haben die Sehnsucht, dass sie nicht etwas machen müssen, was sie nicht verstehen oder was ihrem inneren Erleben zuwiderläuft. Bei den Proben zu „Gift“ war es so, dass Sebastian und ich einfach nur da waren auf der Bühne. Das ist fast banal, aber gerade darum auch schwer. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich künstlich etwas darstellen muss, sondern dass wir das miteinander jeden Abend neu entwickeln können – und Sven hat das sehr klug begleitet.

Julia Koschitz: Vor meiner Zeit in Landshut habe ich mehrere Arbeiten mit einem Regisseur in Regensburg gemacht, der zu einer Art Mentor für mich wurde. Mir war zu dem Zeitpunkt zwar klar, dass er mir ganz wichtige Dinge mitgibt, nur wirklich verinnerlicht hatte ich sie damals noch nicht. Ich war einfach noch nicht so weit. Er sagte immer wieder, dass ein Regisseur den Schauspielern ein klares Gerüst geben muss, denn erst dadurch könnten sie frei werden. Also erst durch die Begrenzung entsteht die Freiheit. Diese Grenzen zu setzen, um Freiräume zu schaffen, ist das Essentiellste, was ein Regisseur tun kann. Für mich war Sven immer so ein Regisseur. Er hatte immer ziemlich konkrete Konzeptionen und Ideen, die aus den verschiedensten Richtungen kommen, sei es aus der bildenden Kunst, sei es aus der Neurowissenschaft, aus der Psychologie oder Philosophie. Und doch hat er, mir zumindest, bei diesem ganzen gedanklichen, manchmal auch verwirrendem Überbau ein ganz klares Gerüst gegeben, in dem ich mich dann frei bewegen durfte. Würdest du das auch so sehen? Das, was du über die Proben zu „Gift“ erzählt hast, klingt ja danach.

Louisa Stroux: „Gift“ ist ein Stück, das an sich schon ein sehr starkes Gerüst vorgibt. Aber die Freiheit, die Sven uns darin gegeben hat, war unglaublich. Trotzdem waren wir nie allein. Wir haben sehr früh Durchläufe gemacht. Was Sven jeweils hinterher beschrieben hat, hat mir gezeigt: Er sieht genau, wie die Dinge ineinander gehen, wie wir miteinander umgehen. Er kann das unglaublich fein beschreiben und uns auch sagen, wo etwas nicht gestimmt hat.

Julia Koschitz: Sven kann – das ist für mich ein großes Kompliment – wertfrei schauen, ohne Erwartung, um dann zu überlegen, in welche Richtung er mit jemanden gehen will. Das ist eine große Kunst.

Louisa Stroux: Das ist aber nur so, wenn er von einem Schauspieler überzeugt ist.

Julia Koschitz: Das kann sein. In diesem Fall vertraut er der Intuition eines Schauspielers aber auch wirklich. Das finde ich bemerkenswert.

Louisa Stroux: Ein bisschen ist es schon so, dass Sven durch das, was du beschrieben hast, einem Schauspieler viele Möglichkeiten eröffnet.

Julia Koschitz: Ich verbinde mein wahrscheinlich größtes Bühnenerlebnis mit Landshut. Wir haben für die Vorstellung „Antigone“, „Nora“ und „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ als Triptychon am Stück gespielt. Siebeneinhalb Stunden. Ich erinnere mich noch, wie gegen Ende des zweiten Drittels die Erschöpfung so groß wurde, dass ich gar nicht mehr zum Denken gekommen bin und einfach nur losgelassen und gespielt habe. Das war ein bisschen wie Fliegen. Ein ganz besonderes Erlebnis, auf das ich mich bis heute immer wieder versuche zurückzubesinnen, auch vor der Kamera. Ich finde, dass es der Idealzustand ist, den man als Schauspieler erreichen kann: wenn man sich der Situation und dem Partner gegenüber vollkommen hingibt. Dass das möglich wurde, lag an vielen Dingen, aber natürlich auch daran, dass Sven und ich eine Reihe von Arbeiten hintereinander gemeinsam gemacht haben und wir uns irgendwann ziemlich gut kannten. Genau so war es notwendig, irgendwann einen Schnitt zu machen. Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach einer derartigen Theatererfahrung, momentan mehr denn je.

Louisa Stroux: Kontinuität hat aber nicht nur die Zusammenarbeit mit Sven geboten. Auch Andreas Sigrist war in all diesen Stücken dein Bühnenpartner. Sind eure Begegnungen auf der Bühne von Mal zu Mal intensiver geworden?